Nessuno sa come il fungo Bipolaris maydis sia arrivato nei campi di mais degli Stati Uniti. Ma nell’estate del 1970, il fungo era già drammaticamente diffuso, a infliggere una malattia chiamata peronospora fogliare del mais meridionale, che provoca l’avvizzimento e la morte degli steli. Il Sud degli Stati Uniti fu colpito per primo; poi la malattia si diffuse nel Tennessee e nel Kentucky, per raggiungere in seguito l’Illinois, il Missouri e l’Iowa, il cuore della cosiddetta Corn Belt.

La distruzione fu senza precedenti. Nel paese, il raccolto di mais del 1970 si ridusse di circa il 15%. Collettivamente, gli agricoltori persero quasi 700 milioni di bushel (un’unità di misura che corrisponde a circa 36 litri) di mais, che avrebbero potuto nutrire il bestiame e gli esseri umani, con un costo economico di un miliardo di dollari. Questa epidemia causò perdite di calorie maggiori anche rispetto alla Grande Carestia irlandese del 1840, quando una malattia decimò i campi di patate del paese.

In realtà, il problema della peronospora del mais meridionale era iniziato anni prima dell’epidemia del 1970, quando negli anni ‘30 gli scienziati svilupparono una varietà di mais con una particolarità genetica che lo rendeva facile da produrre per le aziende produttrici di sementi. Gli agricoltori apprezzarono le alte rese di questa varietà. Negli anni ‘70, costituiva la base genetica per il 90% del mais coltivato negli Stati Uniti, rispetto alle migliaia di varietà che gli agricoltori avevano coltivato in precedenza.

Quel particolare ceppo di mais, noto come cms-T, si dimostrò però altamente suscettibile alla peronospora del mais meridionale. Così, quando una primavera insolitamente calda e umida favorì la diffusione del fungo, questo ebbe una sovrabbondanza di piante di mais da bruciare.

Condizioni mature

All’epoca, gli scienziati speravano che la lezione fosse stata imparata. «Non dovrà più accadere che una delle più importanti specie coltivate sia resa così [geneticamente] uniforme da essere così vulnerabile agli attacchi di un agente patogeno», scrisse il patologo vegetale Arnold John Ullstrup in una revisione della questione pubblicata nel 1972.

Eppure, oggi, l’uniformità genetica è una delle caratteristiche principali della maggior parte dei sistemi agricoli su larga scala, il che porta gli scienziati a temere che le condizioni siano mature per l’insorgere di altre gravi epidemie di malattie delle piante.

«Credo che al momento ci siano tutte le condizioni perché si verifichi una pandemia nei sistemi agricoli», spiega l’agronomo Miguel Altieri, professore emerito dell’Università della California a Berkeley. I probabili effetti sarebbero fame e difficoltà economiche. Il cambiamento climatico fa aumentare il rischio di pandemie: il cambiamento dei modelli meteorologici è in grado di sconvolgere la distribuzione degli agenti patogeni e di farli entrare in contatto con nuove specie di piante, peggiorando potenzialmente le malattie delle colture, dichiara Brajesh Singh, esperto di scienza del suolo presso la Western Sydney University in Australia.

Esistono diversi ceppi di peronospora del mais che possono colpire le colture. La peronospora del mais meridionale è stata ritenuta responsabile della carenza di mais del 1970. La peronospora del mais settentrionale, nell’immagine, produce segni diversi sulle foglie malate. Fonte: Getty Images (via Grist)

L’integrazione della biodiversità nell’agricoltura su larga scala potrebbe allontanare questa crisi. Alcuni agricoltori stanno facendo dei passi in questa direzione. Ma i loro sforzi si diffonderanno? E cosa succederà se non lo faranno?

Come il cibo è diventato un bene globale

Secondo un rapporto del 2019 dell’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, le coltivazioni coprono quasi il 40% della terra del pianeta. Quasi il 50% di queste aree agricole è coperto da sole quattro colture: grano, mais, riso e soia. Le malattie sono all’ordine del giorno: ogni anno, a livello globale, 30 miliardi di dollari di cibo vanno persi a causa di agenti patogeni. Le cose non sono sempre andate così. Per esempio, se consideriamo gli Stati Uniti all’inizio del Novecento, il cibo era prodotto dagli esseri umani, non dalle macchine: più del 40% della forza lavoro statunitense era impiegata in una moltitudine di piccole aziende agricole che coltivavano una vasta gamma di colture diverse.

Come ha spiegato la storica Lizzie Collingham, autrice del libro Taste of War: World War II and the Battle for Food, fu l’Impero britannico a innescare il passaggio all’odierno sistema alimentare industrializzato. All’inizio del secolo, l’Impero britannico aveva capito che poteva «sostanzialmente trattare l’intero pianeta come una risorsa per la sua popolazione», spiega Collingham. Iniziò ad acquistare cacao dall’Africa occidentale, carne dall’Argentina e zucchero dai Caraibi: improvvisamente, il cibo non era qualcosa da comprare dal contadino in fondo alla strada, ma un bene globale, soggetto a economie di scala.

Secondo Collingham, gli Stati Uniti fecero propria quest’idea e la svilupparono ulteriormente. Prima venne il New Deal: il piano del Presidente Franklin Delano Roosevelt per far uscire il paese dalla Grande Depressione prevedeva l’innalzamento del tenore di vita degli agricoltori, in parte introducendo l’elettricità nella vita rurale. Nel 1933, le fattorie erano caratterizzate da latrine, ghiacciaie e dalla totale mancanza di illuminazione stradale. Nel 1945 questo paesaggio era cambiato.

La nascita della monocoltura

Una volta dotati della rete elettrica, gli agricoltori potevano acquistare attrezzature come refrigeratori elettrici per il latte e macinatori di mangime, che consentivano loro di incrementare la loro attività. Ma queste attrezzature erano costose: gli agricoltori potevano permettersele solo espandendo le loro aziende. «Questi cambiamenti hanno senso nell’ottica della razionalizzazione dell’economia di scala, e se si trasforma la fattoria in una fabbrica», spiega Collingham.

Poi arrivò la Seconda Guerra Mondiale e gran parte della forza lavoro dell’agricoltura dovette partire per il fronte. Allo stesso tempo, il governo aveva un esercito da sfamare e un’opinione pubblica da accontentare, dunque aveva bisogno di mantenere costante l’approvvigionamento alimentare. La risposta la diedero le macchine: l’epoca della guerra consolidò il passaggio dalla forza lavoro umana ai trattori. E le macchine danno il meglio quando svolgono un solo lavoro, come la raccolta di un singolo raccolto, acro dopo acro.

Le monocolture possono essere molto efficienti quando non contraggono malattie, e questa efficienza è uno dei fattori che hanno permesso agli Stati Uniti di superare la guerra. In effetti, il sistema funzionava così bene che «i soldati che si addestravano negli Stati Uniti diventavano più grassi», spiega Collingham. «Molti di loro non avevano mai mangiato così bene in vita loro».

Ben presto, nel Midwest degli Stati Uniti le aziende agricole su piccola scala, con colture diversificate, diventarono un retaggio del passato. Semplicemente, «nella visione di molte persone erano diventate obsolete», dichiara l’agronomo (ora in pensione) Matt Liebman, della Iowa State University.

LEGGI ANCHE: I cibi che abbiamo portato all’estinzione

Piante resistenti e biodiversità

Potremmo pensare che la consapevolezza che la biodiversità protegge la salute delle piante sia nuova, dato che l’agricoltura biodiversa è diventata una pratica rara. In realtà, scienziati e agricoltori riconoscono questo legame da secoli, o forse anche da più tempo, spiega la biologa evoluzionista Amanda Gibson, dell’Università della Virginia.

Il concetto di base è abbastanza semplice: un tipico agente patogeno può infettare solo alcune specie di piante. Quando il patogeno finisce su una specie che non può infettare, questa pianta si comporta come un burrone. Il patogeno non può riprodursi, quindi viene neutralizzato e le piante vicine vengono risparmiate.

Le piante resistenti alle malattie, però, sfruttano anche altri sistemi per difendersi: per esempio, alcune possono alterare il flusso d’aria in modo da mantenersi asciutte e sane e creare barriere fisiche che bloccano il movimento dei patogeni. Soprattutto se sono alte, le piante resistenti possono agire come recinti che le malattie devono scavalcare. «Alcuni ricercatori hanno fatto un bell’esperimento prendendo steli di mais morti e mettendoli in un campo di fagioli», racconta il patologo vegetale Gregory Gilbert dell’Università della California a Santa Cruz. «E anche questo funziona, perché impedisce agli organismi di muoversi».

In natura, questa dinamica tra piante e agenti patogeni può essere parte di ecosistemi sani. Gli agenti patogeni si diffondono facilmente tra gruppi di individui della stessa specie, uccidendo le piante troppo vicine ai loro parenti e assicurando che gli ambienti abbiano un sano grado di biodiversità. Quando si ristabilisce la “distanza sociale” tra gli ospiti suscettibili, la malattia si estingue.

Nelle monocolture non ci sono “burroni” o recinzioni naturali per arginare la diffusione degli agenti patogeni. Dunque, quando una malattia prende piede in un campo coltivato, è pronta a fare terra bruciata. «Creiamo un ambiente in cui si amplificano, invece che diluirsi», ha spiegato Altieri.

Uniformità genetica e virus

Le nuove tecnologie hanno messo in pratica queste vecchie lezioni. Nell’ultimo decennio è diventato possibile per gli scienziati isolare un’ampia gamma di microbi presenti in una particolare nicchia ecologica – come una spiga di mais o un culmo di frumento – e utilizzare il sequenziamento del DNA per creare un elenco simile a un censimento di tutto ciò che vi abita.

I risultati sono stati sconvolgenti, ma non sempre inaspettati. Carolyn Malmstrom, ecologa vegetale e microbica della Michigan State University, e i suoi colleghi hanno scoperto che le piante dei terreni coltivati sono portatrici di una varietà di virus significativamente maggiore rispetto a quelle degli hotspot di biodiversità adiacenti. Tuttavia, in seguito hanno scoperto anche che alcuni campi di orzo e grano erano quasi del tutto privi di virus, condizione che potrebbe far presagire problemi futuri. Potrebbero essere i pesticidi, infatti, a mantenere bassi i livelli di virus. «Potremmo pensare di star proteggendo le nostre colture», afferma Malmstrom. Ma non tutti i microbi sono cattivi. «Portando i nostri sistemi di coltivazione in una situazione priva di virus, forse li stiamo privando di una parte della ricchezza della biodiversità microbica, che è benefica», aggiunge l’ecologa.

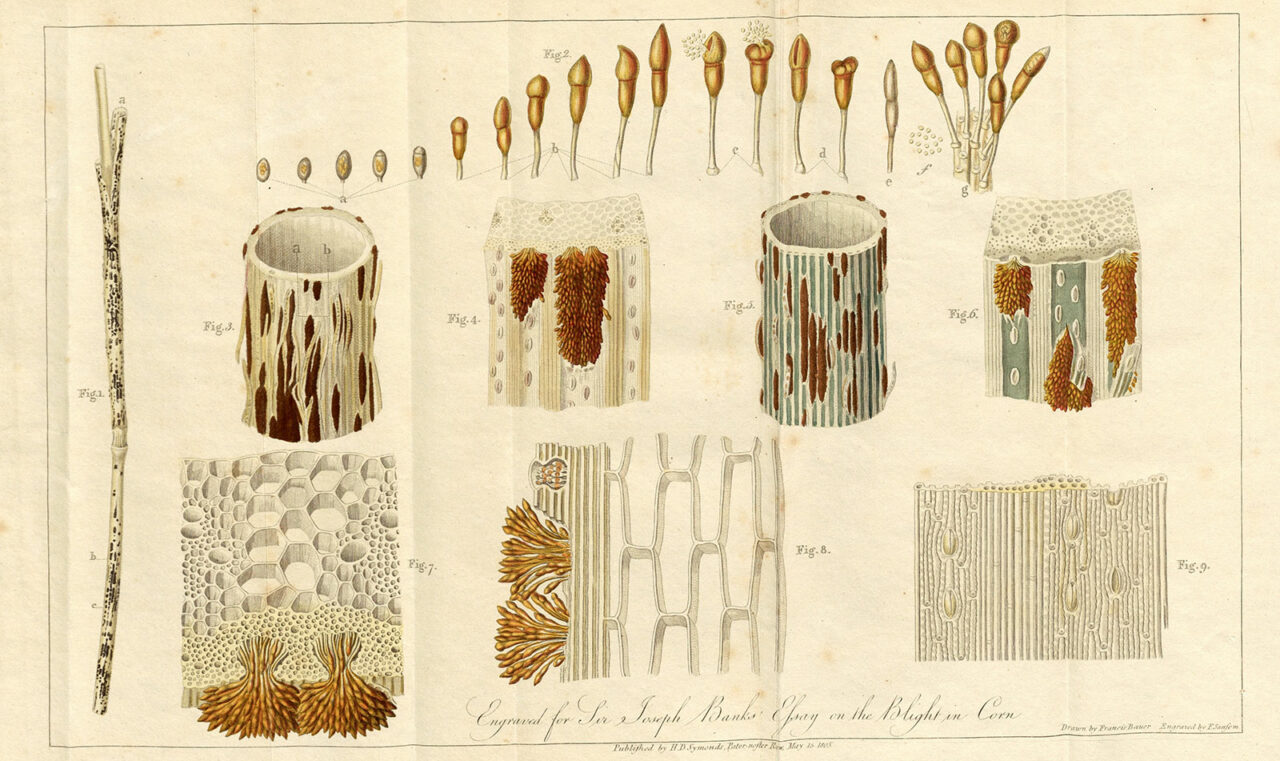

Un’illustrazione botanica londinese del 1805 che raffigura la peronospora del mais. Fonte: Sepia Times/Universal Images Group via Getty Images (via Grist)

Più grande è l’area coltivata, più gravi sono i rischi di malattia, almeno nel caso di un agente patogeno chiamato virosi Y della patata (Potato virus Y), che diminuisce le rese di patate. Quando i ricercatori hanno esaminato la quantità di terreni coltivati che circondavano una piantagione di patata, hanno scoperto che la prevalenza del patogeno aumentava costantemente all’aumentare della percentuale di area circostante coperta da terreni coltivati. I campi e le foreste non gestiti, invece, popolati da miscele di piante selvatiche, sembravano avere un effetto protettivo.

Nei paesaggi naturali, l’aumento della biodiversità riduce il numero di specie virali presenti. Ma l’aumento della biodiversità lungo i bordi dei campi coltivati non sembra avere lo stesso effetto, ha scoperto l’ecologa vegetale Hanna Susi dell’Università di Helsinki. Susi e i suoi colleghi hanno ipotizzato che i fertilizzanti e le altre sostanze chimiche impiegate nella coltivazione potrebbero influenzare la suscettibilità all’infezione delle piante circostanti. I microbi benèfici che si trovano sulle piante selvatiche potrebbero impedire a molti di questi virus di causare malattie, ma se gli stessi virus entrano in contatto con le colture prive della protezione offerta dai microbi benèfici, «non sappiamo cosa può accadere», afferma Hanna Susi. Gli agricoltori potrebbero trovarsi ad affrontare nuovi tipi di malattie delle colture.

Come il cambiamento climatico influenza le malattie agricole

Nell’azienda agricola di Miguel Altieri, nello stato colombiano di Antioquia, il ricercatore mescola la coltivazione di molte piante – mais con zucche, ananas con legumi. Spiega: «Noi non abbiamo le malattie che colpiscono i nostri vicini, che hanno monocolture». I risultati dei recenti esperimenti di sequenziamento del DNA gli sono familiari, anche perché gli agricoltori tradizionali dell’America Latina usano da tempo la biodiversità per proteggere le loro colture. «Questi studi sono ottime ricerche in ecologia», afferma, «ma, in realtà, stanno praticamente reinventando la ruota».

Questa vecchia ruota, tuttavia, oggi è messa alla prova da strade nuove. Il cambiamento climatico sta cambiando anche la distribuzione degli agenti patogeni – che entrano in contatto con nuove colture – e modificando i modelli meteorologici in modi che possono favorire la diffusione di malattie. Matt Liebman, agronomo, ha già visto in prima persona gli effetti del cambiamento climatico in Iowa, dove la tar spot disease (“malattia della macchia di catrame”), un’infezione che uccide le foglie delle piante di mais, è in aumento. «Abbiamo notti più calde e giorni più umidi», racconta. L’agente patogeno della tar spot ama il nuovo clima.

Secondo Brajesh Singh è difficile prevedere con esattezza in che misura il cambiamento climatico aumenterà le malattie delle colture. Ma ci sono alcune conclusioni generali che possiamo trarre. Con ogni probabilità, l’aumento delle temperature favorirà alcuni patogeni che causano malattie nelle principali colture. Un fungo che infetta il grano, il Fusarium culmorum, per esempio, sarà probabilmente sostituito dal suo parente più aggressivo e tollerante al calore, il Fusarium graminearum. Questo potrebbe rappresentare una cattiva notizia per i paesi nordici, dove le coltivazioni di grano potrebbero risentirne.

LEGGI ANCHE: Anche il vino subisce gli effetti del cambiamento climatico

Le temperature più calde probabilmente metteranno in crisi altri patogeni. Un fungo che infetta l’olmaria, per esempio, ha già iniziato a estinguersi sulle isole al largo della costa svedese. In generale, però, Singh ritiene che le regioni attualmente fredde o temperate vedranno probabilmente un aumento delle malattie delle colture con il riscaldamento globale.

Per le regioni già calde, l’aumento dell’umidità potrebbe causare problemi. Per esempio, alcune zone dell’Africa e del Sud America sono tra le regioni che probabilmente vedranno aumentare un gruppo di agenti patogeni chiamati Phytophthora. L’insicurezza alimentare è già un problema in alcune di queste aree e, se non verrà fatto nulla per fermare la diffusione delle malattie, è probabile che la situazione peggiori. «Servono molti più dati», spiega Singh, «ma penso che questo sia uno degli scenari possibili».

La biodiversità agricola in campo

Secondo le sue stesse parole, Jason Mauck coltiva «con ogni tecnica possibile». Mauck, responsabile della Constant Canopy Farm, ama sperimentare, vedere cosa funziona e cosa no. E su circa 100 dei 3000 ettari di cui si occupa a Gaston, nello stato dell’Indiana, uno dei suoi esperimenti riguarda una strategia detta intercropping.

Praticare l’intercropping (o consociazione) significa coltivare due o più colture nello stesso campo, alternando i filari o mescolando le colture all’interno degli stessi: è una rivisitazione moderna di tecniche antiche come quelle utilizzate da Miguel Altieri e un modo per introdurre la biodiversità nell’agricoltura su larga scala. Mauck, per esempio, sta coltivando assieme grano e soia. I semi di grano vengono piantati in ottobre e a febbraio le piante spuntano dal terreno. Poi, ad aprile, aggiunge la soia tra le file. Le due colture crescono insieme fino al raccolto, intorno al 1° luglio.

A differenza di quanto fa con il grano che coltiva in monocoltura, Mauck non irrora il grano intercalato con fungicidi di alcun tipo: semplicemente, per mantenersi in salute non ne hanno bisogno. La combinazione di colture probabilmente favorisce il flusso d’aria, che asciuga l’umidità e impedisce ai funghi di crescere, spiega Mauck. Con il cambiamento climatico che porta tempeste più estreme nella regione, Mauck è contento dell’aiuto.

LEGGI ANCHE: Coltivare all’ombra degli alberi: viaggio nell’agroforesta di Zé Ferreira

Chi sperimenta la consociazione di colture

L’esperienza di Mauck è tutt’altro che unica. Quando il biologo Mark Boudreau della Penn State Brandywine ha esaminato 206 studi sulla consociazione, relativi a un’ampia varietà di piante e agenti patogeni, ha scoperto che il 73% degli studi ha rilevato una riduzione nelle malattie.

In Cina, gli agricoltori sperimentano la consociazione da decenni; secondo Boudreau, questa pratica si sta diffondendo anche in Europa e in Medio Oriente. Ma nel Midwest degli Stati Uniti, Mauck racconta che praticare la consociazione lo faccia considerare «un tipo un po’ strano». Ogni anno interviene a circa 20 convegni per diffondere la conoscenza di questa e di altre pratiche agricole sostenibili, oltre ad avere un vivace seguito sui social media. Ha convinto alcuni dei suoi colleghi agricoltori a provare la consociazione, ma i progressi sono lenti.

La mancanza di attrezzature è una parte importante del problema, come spiega l’agronoma Clair Keene della North Dakota State University. Le aziende agricole non hanno ancora inventato una macchina che permetta agli agricoltori di raccogliere separatamente le colture miste, e gli agricoltori di solito non hanno il tempo di fare raccolti multipli. Secondo Boudreau, questo sarebbe un problema abbastanza facile da risolvere per le aziende di attrezzature agricole, se gli agricoltori facessero un po’ di pressione su di loro.

Innovare grazie ai ceci

Nel North Dakota, a fornire la motivazione di cui hanno bisogno gli agricoltori e le aziende di attrezzature agricole potrebbe essere l’umile cece. Negli ultimi anni, il margine di profitto dei ceci è stato da due a tre volte superiore a quello del grano primaverile, una coltura comune nella regione. Ma c’è un problema: i ceci sono molto sensibili a una malattia chiamata antracnosi da Ascochyta. «Può spazzare via i campi. Non rimangono più ceci da raccogliere», spiega Clair Keene. Per evitare questa fine, i coltivatori irrorano i ceci con fungicidi da due a cinque volte l’anno, e il costo dei fungicidi incide molto sul margine di profitto.

La consociazione potrebbe essere un’alternativa conveniente. Keene e altri hanno scoperto che l’antracnosi da Ascochyta diminuisce di almeno il 50% quando i ceci vengono coltivati insieme al lino. Come avviene nei campi di Jason Mauck, Keene pensa che il lino favorisca il flusso d’aria intorno ai ceci, riducendo l’umidità e impedendo la crescita del fungo che causa la malattia.

Quando Keene guarda i vasti campi coltivati che caratterizzano il suo stato natale, il North Dakota, vede due facce dell’agricoltura moderna. Da un lato, le monocolture hanno fornito a molte persone una fonte fondamentale di calorie. «Noi, come statunitensi, stiamo usando il nostro paesaggio per fornire una qualità di vita che, almeno in linea di massima, non è mai stata sognata dalle generazioni che ci hanno preceduto», riflette. «E chi lo sta facendo? Gli agricoltori. Dobbiamo loro molto».

Ma lo stesso sistema agricolo ha avuto un impatto drammatico sul paesaggio, dalle piante autoctone che crescevano nelle praterie del Midwest ai microbi che popolano il suolo. Il clima della Terra sta cambiando e il sistema su cui abbiamo fatto affidamento finora potrebbe iniziare a vacillare. L’agricoltura moderna è stata un balsamo per l’umanità. «Ma», si chiede Keene, «a quale costo ecologico?».

Questo articolo di Grist è stato pubblicato su RADAR grazie al progetto di collaborazione giornalistica internazionale Covering Climate Now. Traduzione a cura della redazione di RADAR.