Noi mangiamo la Terra. Dobbiamo mangiare, e mangiare significa allevare, cacciare, pescare e coltivare, a scapito di altri esseri, e questi esseri periscono. Pascoli e campi coltivati occupano oggi un quarto di tutte le terre emerse: mai, nella storia, una singola specie si è appropriata di così tante risorse del pianeta. Questa fame nera sta consumando migliaia di specie, direttamente o indirettamente. Scompaiono dunque, a forza di mangiare, anche cibi. Animali e piante che abbiamo spremuto fino all’esaurimento, o varietà che prima abbiamo creato e poi lasciato perire. Ricordarli è ricordare che l’estinzione di massa in corso non è una perdita astratta di nomi latini da cataloghi scientifici. È perdere intere esperienze, interi tessuti culturali – pensiamo a come la nostra identità di italiani è abbarbicata alle nostre (vere o presunte) tradizioni culinarie.

Una pianta per l’imperatore

Tra i doni più preziosi mai recati all’imperatore Nerone vi fu il singolo fusto di una pianta. Era così preziosa che Giulio Cesare ne teneva 1.500 libbre nelle casse dello stato romano; il suo succo si vendeva allo stesso prezzo dell’argento. Poco più di un secolo dopo, però, era scomparsa: il fusto che dalla Libia arrivò a Nerone fu l’ultimo.

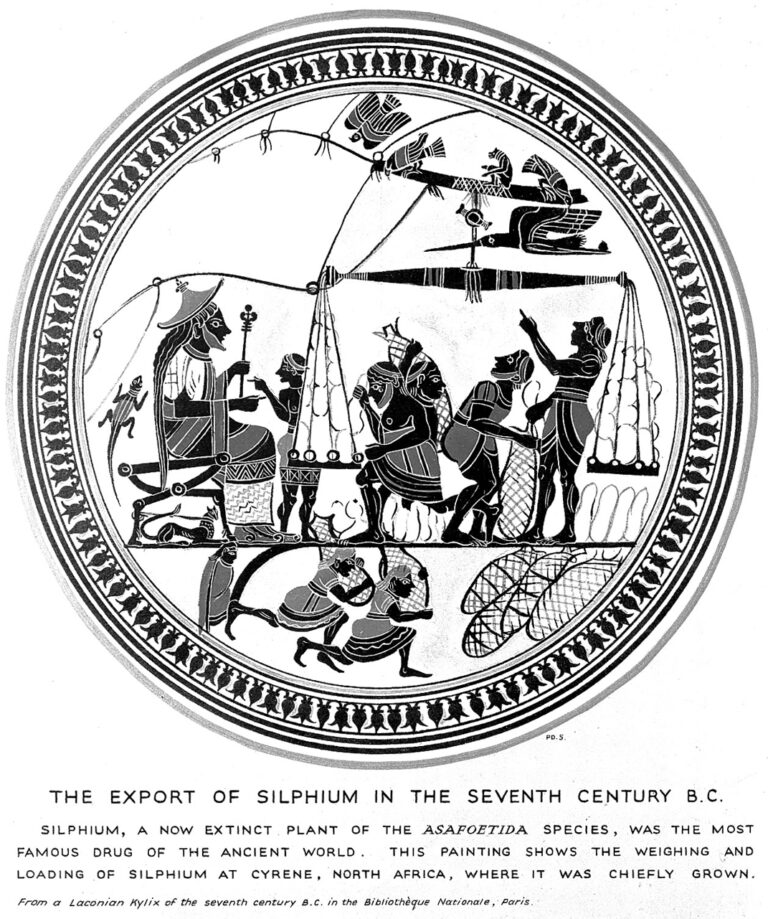

L’erba era nota ai greci come silfio, ai romani come laserpizio, e gli veniva attribuita ogni virtù. Verdura e spezia profumata, rinomata per la cucina; medicamento e ingrediente citato spesso da Ippocrate e Dioscoride, possibile afrodisiaco, il silfio era il simbolo impresso sulle monete della Cirenaica, in Libia, di cui fu per un periodo la principale esportazione. Avidamente richiesto e apparentemente impossibile da coltivare, il silfio sparì nel primo secolo dopo Cristo perché, come racconta Plinio il Vecchio nel XIX libro della Storia naturale «i pubblicani, che prendono in affitto i pascoli, pensano di ricavarne un guadagno maggiore se li usano per il bestiame, e così facendo li devastano». Il racconto di Plinio è forse la prima testimonianza scritta dell’estinzione di una specie.

Il silfio è considerato una delle spezie più importanti del mondo antico. Questo dipinto tratto da una Kylix laconica del VII secolo a.C., conservata presso la Biblioteca Nationale di Parigi, mostra la pesa e il carico del silfio a Cirene, nell’attuale Libia, per l’esportazione. Fonte: Wellcome Images.

Quale specie fosse, è ignoto. Del silfio non abbiamo resti, solo illustrazioni grossolane sulle monete, descrizioni vaghe e parziali. Degli autori classici, solo Teofrasto, nel suo Historia Plantarum, sembra parlare del silfio per conoscenza diretta. Probabilmente, la pianta apparteneva alle Apiacee (la stessa famiglia di carote, finocchio e prezzemolo), ed è plausibile fosse parente stretta dell’assafetida (Ferula assa-foetida).

Nel 2021 Mahmut Miski, un farmacologo dell’Università di Istanbul, ha pubblicato un resoconto in cui identifica il silfio con Ferula drudeana, una rara pianta aromatica descritta per la prima volta nel 1943 e che oggi cresce solo in una piccola regione del centro-sud dell’Anatolia. F. drudeana sembra corrispondere alle descrizioni degli autori classici, dalla forma dei frutti al colore della radice. È, come denunciava Teofrasto, assai difficile da coltivare: per far germinare i semi è necessario usare tecniche moderne come la stratificazione a freddo.

Non abbiamo idea se F. drudeana sia davvero il silfio dell’antichità. Ma cresce molto lentamente e, confermando quanto scrisse Plinio, viene rapidamente distrutta dal bestiame al pascolo. Secondo Miski si è salvata nel piccolo campo in cui è stata riscoperta solo perché circondato da muretti a secco. Silfio o non silfio, F. drudeana è oggi in pericolo, assieme ad altre piante simili, non solo a causa dei pascoli ma in quanto viene cercata e raccolta per le sue presunte proprietà afrodisiache. Il silfio forse non si è davvero estinto, anche se da duemila anni è scomparso dalle nostre cucine. Ma, se esiste, la sua sopravvivenza è ancora appesa a un filo.

Il grande pane con le ali

Non facciamo sparire solo specie rare, delicate o lente a riprodursi. Sulla coscienza abbiamo quella che fu, probabilmente, la specie di uccelli selvatici più popolosa della Terra: il piccione migratore americano Ectopistes migratorius. Nel XIX secolo se ne contavano tra i 3 e i 5 miliardi di individui. Qualcuno ha calcolato che tale numero equivale a quello delle attuali prime venticinque specie di uccelli in Nord America. Gli stormi erano talmente enormi da oscurare il cielo per giorni interi: uno spettacolo inimmaginabile oggi. Mark Twain scrisse di ricordare «le stagioni dei piccioni, quando gli uccelli arrivavano a milioni e coprivano gli alberi, spezzando i rami con il loro peso».

Tanta abbondanza non venne certo sprecata. I piccioni migratori erano, con i tacchini, la principale selvaggina per i nativi americani – il popolo Seneca li chiamava jagohwa, «il grande pane». Ma se erano una risorsa per i nativi, erano ancor meglio per i coloni europei, assai più efficienti nella caccia, e la cui popolazione aumentava a dismisura. «Sparare ai pesci in un barile» è solo un modo di dire; sparare ai piccioni migratori nel cielo però era praticamente la stessa cosa, e funzionava. Bastava puntare l’arma al cielo. Un giornalista del Wisconsin nel 1871 racconta di come, prendendo a fucilate ripetutamente uno stormo di piccioni, finissero stecchiti centinaia di uccelli. Ma non c’era neanche bisogno di sprecare pallettoni. Spesso si dava semplicemente fuoco all’erba sotto gli alberi dove nidificavano; i piccioni storditi dal fumo cadevano al suolo e venivano arrostiti direttamente dalle fiamme.

Erano così tanti che l’idea che un giorno potessero scomparire doveva essere, semplicemente, inconcepibile. L’artista e ornitologo John James Audubon scrisse: «Chi non è abituato a questi uccelli potrebbe naturalmente concludere che un simile terribile massacro potrebbe mettere rapida fine alla specie. Ma mi sono convinto, dopo lunghe osservazioni, che nulla a parte la graduale scomparsa delle nostre foreste potrebbe diminuirne il numero».

Ricette per l’estinzione

E così, i piccioni migratori, catturati a milioni, manna vivente che sembrava senza fine, diventarono protagonisti della cucina americana del XIX secolo. Non dovevano essere una leccornia per tutti i palati: un giornalista in Kentucky ne descrisse la carne «dura come il cuoio, succosa come il torsolo di una pannocchia secca, digeribile come il pellame e difficile da masticare come la gomma». Una guida del 1857 per i coloni canadesi offre la seguente rustica ricetta, riportata da A Feathered River Across the Sky di Joel Greenberg: «Per fare una torta di piccioni, stendi l’impasto lungo la superficie della pentola, disponi gli uccelli con un poco di burro sul petto di ciascuno e un po’ di pepe, e versa una tazza di tè d’acqua, senza riempire troppo; adagia la crosta, spessa circa un centimetro, copri con braci calde e mettine un po’ sotto. Gira con attenzione, aggiungendo carboni accesi in cima, finché non è cotta».

Da queste umili origini, il piccione migratore si fece strada, però, e finì con impreziosire cene di lusso per la borghesia in ascesa. Uno dei primi grandi ristoranti statunitensi, Delmonico’s, nel 1862 servì cotolette di piccione con verdure e burro a una cena offerta dal segretario di Stato all’ammiraglio russo Lessoffski, per ringraziare la Russia del supporto all’Unione durante la guerra civile americana.

Cinquanta anni dopo quella cena, nel 1914, l’ultimo piccione migratore, Martha, morì allo zoo di Cincinnati. Non erano inesauribili. La caccia totalmente indiscriminata, la distruzione delle foreste e soprattutto il fatto che era una specie sociale, evoluta per vivere in stormi immensi, la portò alla rovina e all’estinzione. Di essa oggi ci rimangono disegni, qualche esemplare impagliato, e ricette che né i boscaioli del Canada, né i gourmet di New York, assaggeranno mai più.

LEGGI ANCHE: La vita che brulicava nei fiumi e nei mari del passato, prima della pesca industriale

Frutti creati e dimenticati

Distruttrice ma anche creatrice, l’umanità è una delle principali forze evolutive del pianeta. Abbiamo selezionato varietà di tutti i tipi; dalle razze di cani e gatti domestici, a piante che oggi riteniamo comunissime ma che non esistevano prima, come l’arancio. Ma come nel libro di Giobbe, il Signore dà e il Signore toglie: un’enorme parte della biodiversità che abbiamo selezionato è estinta o in via di estinzione. Secondo la FAO, oltre il 90% delle cultivar vegetali è scomparso (il 93%, se si confronta la varietà di sementi negli Stati Uniti nel 1903 con quella del 1983), e così metà delle razze di animali da allevamento. Se nel 1903 negli USA c’erano 500 varietà di lattuga, nel 1983 ne erano rimaste appena 36.

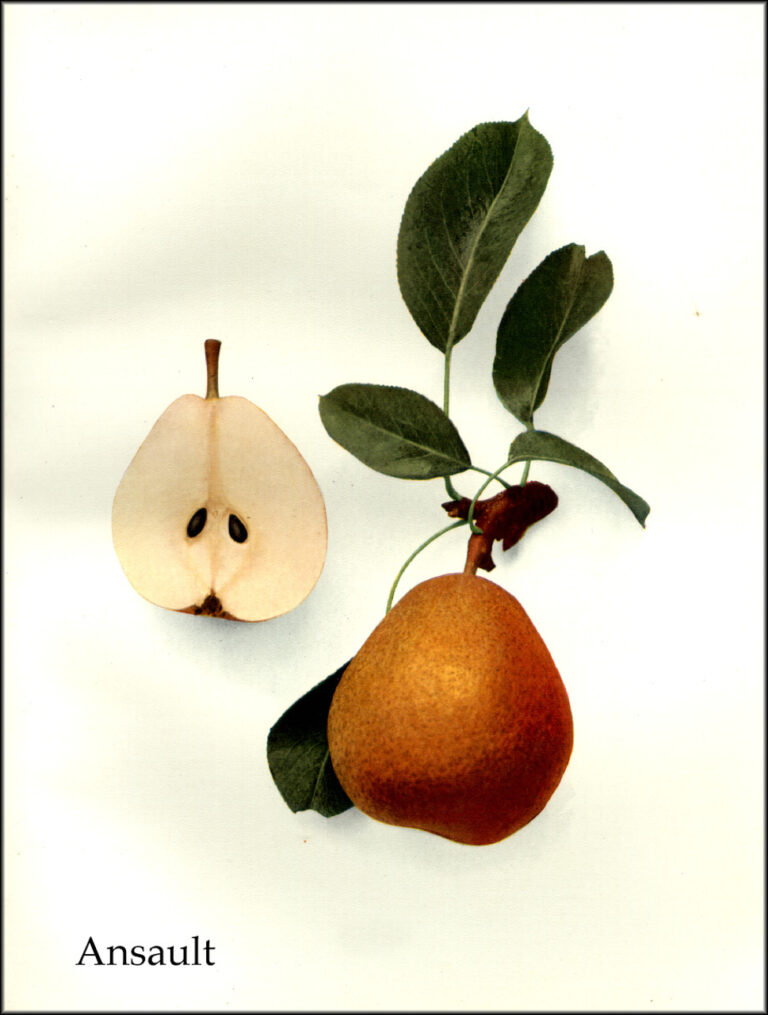

Moltissime di queste varietà sono scomparse nel silenzio, ma alcune erano celebri per le loro qualità. La mela Taliaferro era una delle più preziose per il sidro, ed era notoriamente la favorita del presidente degli Stati Uniti Thomas Jefferson, che ne piantò parecchi alberi nella tenuta di Monticello, in Virginia. Allo stesso modo, la pera Ansault, coltivata in Francia dal 1863 e considerata una delle migliori varietà mai esistite, burrosa e soffice, divenne irreperibile in pochi decenni. Gran parte di queste varietà non sono arrivate fino a noi perché, semplicemente, non erano adatte alla coltivazione e distribuzione di massa. A poco serve un frutto delizioso, se non lo si può vendere.

Una tavola a colori tratta da The Pears of New York (1921) che raffigura la cultivar di pera Ansault. Ulysses Prentiss Hedrick.

Fragili cloni

Meglio, per le coltivazioni su larga scala, concentrarsi su poche varietà ottimizzate per le esigenze commerciali. Sono giganti fragili, come mostra il più famoso dei cultivar – quasi – perduti: la banana Gros Michel. La Gros Michel fu la varietà dominante di banana fino agli anni ‘60 del secolo scorso, ed era ben adatta a questo ruolo. È più saporita delle banane che oggi si trovano al supermercato, ma il suo successo era dovuto alla buccia robusta, che le permetteva di reggere bene il trasporto in mare e di venire maneggiata senza troppi complimenti. Tuttavia, come tutte le varietà commerciali di banana, la Gros Michel non aveva alcuna diversità genetica interna. Quando mangiamo una banana, non ci troviamo semi. I banani vengono propagati per talea, e sono quindi tutti cloni, geneticamente identici.

Tra il 1930 e il 1960 circa, le banane Gros Michel vennero spazzate via da un fungo patogeno, Fusarium oxysporum var. cubense, a cui erano geneticamente vulnerabili. La pandemia di Fusarium causò l’equivalente di miliardi di dollari di perdite e minacciò di eliminare la banana dai mercati del pianeta, finché in fretta e furia le coltivazioni non vennero riconvertite al cultivar Cavendish, quello che oggi consumiamo ovunque. Banane meno saporite, più delicate e difficili da trasportare, ma resistenti al fungo. Le banane Gros Michel non sono estinte, ma sono oggi impossibili da coltivare su larga scala e quindi difficili da trovare. È una tregua temporanea: come le Gros Michel, anche le Cavendish sono cloni e rischiano di essere suscettibili in massa ai patogeni (un nuovo ceppo dello stesso fungo sembra capace di colpirle, per esempio, e sta già mettendo in difficoltà alcune coltivazioni).

I datteri risorti

In un caso siamo riusciti miracolosamente a recuperare una varietà estinta da secoli: la palma da dattero della Giudea. Durante l’età classica i datteri della Giudea erano non solo un alimento rinomato (come per il silfio, ne tesse le lodi Plinio il Vecchio), ma anche un’esportazione chiave per la popolazione della Palestina, in quanto meno deperibili dei datteri egiziani. In seguito la loro importanza si ridusse; si sa che venne coltivata fino al XIV secolo dopo Cristo, per poi svanire, a causa anche di mutamenti nel clima. Ma alcuni semi, rimasti sepolti per duemila anni, sono stati ritrovati nel palazzo di Erode a Masada, in Israele. Nel 2005 l’Istituto Arava di studi ambientali riuscì a farli germinare, ottenendo alberi che nel 2020 hanno dato i primi frutti.

LEGGI ANCHE: Possiamo ricostruire il profumo che aveva il passato?

I giganti e i maori

Gran parte dei cibi che sappiamo essere estinti li ha consumati l’Occidente, direttamente o indirettamente. Ma anche se siamo i principali responsabili, non siamo gli unici. C’è una carne che nessuna persona in Eurasia ha mai consumato, ma che è stata per un breve e intenso periodo regina in Nuova Zelanda: quella dei moa. Erano gli uccelli più grandi del mondo, incapaci di volare: la specie Dinornis robustus poteva raggiungere i 3 metri e 60 centimetri di altezza, ed erano i più grandi animali terrestri della Nuova Zelanda prima dell’arrivo dei māori.

Nel 1925 l’etnografo John White raccontava di come i māori, secoli dopo la scomparsa dei moa, ricordassero ancora il modo in cui venivano preparati: «I māori cacciavano il moa, e lo consideravano una fonte di cibo pregiata. Era solitamente cucinato al vapore in un hāngi, tramite pietre calde e acqua in una buca. Si dice inoltre che il legno del koromiko venisse usato come combustibile per cucinare il moa; un essudato particolare di quel legno è chiamato dai Maori “il grasso del moa” […] Alle donne non era consentito cuocere la carne del moa; per motivi non spiegati era permesso solo agli uomini. Si dice che la carne fosse molto gustosa e a volte piuttosto grassa. Quando messa in una fornace al vapore veniva coperta con foglie di poporo, karamu e koromiko, le cui foglie dovevano darle un sapore piacevole».

Banchetto dopo banchetto, i moa vennero annientati in un paio di secoli. I primi esseri umani – coloni polinesiani, che sarebbero diventati i māori – arrivarono in Nuova Zelanda intorno al 1320, e prima del 1450 i moa erano già scomparsi. Cioè ben prima che il navigatore olandese Abel Tasman, nel 1642, rivelasse l’arcipelago all’Europa. La loro perdita fu un evento culturale importante: numerosi whakataukī, sorta di proverbi māori, citano la scomparsa del moa. Kua ngaro i te ngaro o te moa – «perso come è stato perso il moa»; Ka ngaro ā-moa te iwi nei – «le persone scompariranno come il moa». Per ora sono scomparsi gli odori, i sapori, i riti che accompagnavano il moa, come quelli degli altri cibi che non conosceremo più.